Vom 8. Juli 1932 ist die Urkunde datiert, die dem Landschaftsmaler und

Radierer Theo Blum aus Köln das Ehrenbürgerrecht der Stadt Zons verleiht. Theo

Blum wurde damit der erste Ehrenbürger unserer Stadt. Damals - 1932 - waren es fast drei Jahrzehnte her, dass der

Künstler unermüdlich, stets begeistert und in uneigennütziger Weise durch sein

künstlerisches Schaffen und seine lebendige Gestaltungskraft in zahlreichen

Zeichnungen, Radierungen, Aquarellen und Gemälden die Schönheiten unseres alten

und ehrwürdigen Zons den weitesten Kreisen bekannt gemacht hat.

Vom 8. Juli 1932 ist die Urkunde datiert, die dem Landschaftsmaler und

Radierer Theo Blum aus Köln das Ehrenbürgerrecht der Stadt Zons verleiht. Theo

Blum wurde damit der erste Ehrenbürger unserer Stadt. Damals - 1932 - waren es fast drei Jahrzehnte her, dass der

Künstler unermüdlich, stets begeistert und in uneigennütziger Weise durch sein

künstlerisches Schaffen und seine lebendige Gestaltungskraft in zahlreichen

Zeichnungen, Radierungen, Aquarellen und Gemälden die Schönheiten unseres alten

und ehrwürdigen Zons den weitesten Kreisen bekannt gemacht hat.

So erfolgte die erste Begegnung des Künstlers mit Zons genau vor sechs

Jahrzehnten, als im Jahre 1904 durch Königlich Preußische

Kabinettsorder Zons das neue Stadtwappen

verliehen wurde. Am festlichen Verlauf dieses

Ereignisses nahm damals Theo Blum mit vielen anderen „Düsseldorfer

Malkästlern“ regen Anteil, und es entstanden in dieser Zeit seine ersten

Arbeiten über Zons, die sich dann zwei Jahrzehnte später, im Jahre 1925,

in der einmaligen künstlerischen Aussage des bekannten und berühmten Gemäldes

„Sommertag in Zons“ verdichteten. Gerade dieses Gemälde, von dem Schweizer

Industriellen Winterhalter für seine Sammlung erworben und von dem Münchner

Verlag Hanfstaengel als farbiger Kunstdruck veröffentlicht, hat nicht zuletzt

mit dazu beigetragen, Zons mit seinen malerischen Bauten der Öffentlichkeit

näher zubringen.

Im Jahre 1923 wurde Theo Blum Ehrenmitglied des Zonser Verkehrsvereins, und

im Jahre 1929 übernahm er die künstlerische Durchführung des historischen

Festzuges und des Festprogramms des Zonser Stadtfestes aus Anlass der

555-Jahrfeier, ein Ereignis, an das sich viele, die damals dateigewesen, heute

noch gern erinnern.

Heute sind nun seit der Überreichung des Ehrenbürgerbriefes an Theo Blum wiederum

über drei volle Jahrzehnte ergangen, und auch in dieser Zeit ist der

Künstler der Stadt Zons immer verbunden geblieben und hat der alten ehemaligen

kurkölnischen Zollfeste stets die Treue gehalten und immer wieder neue Arbeiten

von Zons geschaffen. Aber auch die Stadt Zons hat immer gern die Gelegenheit

wahrgenommen, das künstlerische Werk ihres Ehrenbürgers in ihren Mauern

auszustellen. So geschah es zum letzten Male anlässlich der Zonser Festwochen

im August des Jahres 1951 und so geschieht es heute, wenn auch verspätet, aus

Anlass des 30. Geburtstages unseres Ehrenbürgers, den dieser am 10. Januar 1963

feiern konnte.

Die Besucher dieser Ausstellung und alle, die des Künstlers Liebe zum

ehrwürdigen Zons kennen, wie sie seit sechs Jahrzehnten ihren künstlerischen

Niederschlag in zahlreichen Arbeiten gefunden hat, werden sicherlich mit uns

der Meinung sein, dass, wenn nicht schon im Jahre 1932 das Ehrenbürgerrecht

verliehen worden wäre, man heute Theo Blum den Ehrenbürgerbrief anbieten

müsste.

LERCH (Bürgermeister)

ELICKER (Stadtdirektor)

Krefeld und der Niederrhein

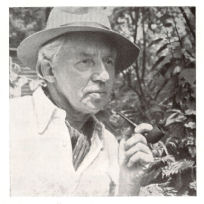

Theo Blum, den man zu den Altmeistern unter den rheinischen Malern zählen

darf, wurde am 10. Januar 1583 zwar in Mönchengladbach geboren, doch verbrachte

er die Jahre seiner Jugend in Krefeld. Dies mag für seine spätere künstlerische

Entwicklung nicht ohne Bedeutung und Einfluss gewesen sein. Von hier waren es

nur wenige Schritte in die weite Ebene der niederrheinischen Landschaft, die

oft vom Dunst der aufsteigenden Nebel verhangen erscheint, aber auch oft

ausgebreitet daliegt im silbrig schimmernden Sonnenglast, während breit die

Wasser des Rheines dem Meere zu eilen.

Theo Blum, den man zu den Altmeistern unter den rheinischen Malern zählen

darf, wurde am 10. Januar 1583 zwar in Mönchengladbach geboren, doch verbrachte

er die Jahre seiner Jugend in Krefeld. Dies mag für seine spätere künstlerische

Entwicklung nicht ohne Bedeutung und Einfluss gewesen sein. Von hier waren es

nur wenige Schritte in die weite Ebene der niederrheinischen Landschaft, die

oft vom Dunst der aufsteigenden Nebel verhangen erscheint, aber auch oft

ausgebreitet daliegt im silbrig schimmernden Sonnenglast, während breit die

Wasser des Rheines dem Meere zu eilen.

Das ist auch noch heute, da Schlote und Fördertürme auf der linken

Rheinseite schon weit landeinwärts vorgedrungen sind, eine Landschaft der

Stille, in der ebenfalls die Menschen keine lauten und unnützen Worte machen,

denn seit eh und je gelten hier Taten mehr als Worte. So ist auch der

Landschaftsmaler und Radierer Theo Blum ein Vertreter dieses niederrheinischen

Menschenschlages; ernst und dennoch einer vom Herzen kommenden Heiterkeit, die

oft auch derbe Späße schätzt, nicht verschlossen. Eines haben sie alle

gemeinsam, diese Menschen vom Niederrhein: die kleinen und großen Bauern und

mächtigen Hofbesitzer, die Handwerker und Arbeiter, die Fabrikanten und Industriellen,

die Lehrer, Gelehrten, Schriftsteller und Künstler - den unbändigen Stolz des

freien Mannes, der keine falsche Demut kennt, sodass auf keinen anderen

Menschenschlag

besser als auf diesen die Worte Ernst Moritz Arndts passen: Steh und falle mit

eigenem Kopfe, tu das Deine und tue es frisch!

- Besser stolz aus dem irdenen Topfe, als demütig am goldenen Tisch. Und

damit wäre auch der „Meister“ selbst, wie ihn die Freunde nennen,

charakterisiert.

Aber auch Krefeld sei nicht vergessen. Hier ertönte das Rattern der

Jacquard-Stühle, die Industrie blühte, und die Stadt wurde durch Seidengewebe

und Krawatten reich und reicher. Der Jugendstil war in Mode gekommen und es

galt, die florealen Ornament-Entwürfe in textile Gewebe umzusetzen. So standen

die Seidenstadt Krefeld und die niederrheinische Landschaft am Beginn der

künstlerischen Laufbahn von Theo Blum.

Die frühen Jahre

Doch nicht allein der textilen Gewebe hatte sich der in Mode gekommene

Jugendstil bemächtigt; alles, was nach Dekor verlangte und für Dekor geeignet

schien, wurde mit florealen Mustern überzogen. Und das war wahrlich nicht

wenig, da es das weite Gebiet der Außen- und Innenarchitektur über Möbel und

Glasfenster bis zur Keramik, Buchillustrationen und -Einbänden, Gold- und

Silberschmiedearbeiten usw. umfasste. Kein Wunder, dass die auf der Krefelder

Kunstgewerbeschule gedrillten Dessinateure auch diese Zweige ornamentalen

Gestaltens beherrschen mussten. So übte denn auch Theo Blum in dieser Zeit

fleißig und unverbissen die graphisch-symmetrische Umsetzung von gegebenen

Vorbildern aus den Bereichen der Botanik und der Zoologie. Rosen und Lilien

waren besonders beliebt, aber auch Schildkröte und Seepferd waren geschätzt;

letzteres in seiner besonderen Eignung als Gefäß-Henkel. Bei der Betrachtung

der frühen Studien und Entwurfszeichnungen ist man über die handwerkliche

Akribie erstaunt, mit der diese Arbeiten ausgeführt sind.

- Diese saubere handwerkliche Leistung ist

auch heute noch ein besonderes Kennzeichen für die Arbeiten des Künstlers, vor

allem begegnen wir ihr in den Kaltnadelradierungen.

Vor dem ersten Weltkrieg war es allgemein üblich, dass auf Fleiß - Ausstellungen und auf Ausstellungen -

Preise folgten. Bereits während seines Besuches der Krefelder

Kunstgewerbeschule (1900 - 1903) und in den anschließenden Jahren seiner

Tätigkeit als Dessinateur und Entwerfer für kunstgewerbliche Gegenstände errang

Theo Blum auf Ausstellungen und in Wettbewerben zahlreiche erste und zweite

Preise für Plakate, Glasfenster, Bucheinbände, Buchtitel Gold- und

Silberschmiedearbeiten (Orivit, Köln), keramische Wandplatten (Wessel, Bonn)

usw. usw. Ein gewonnener Wettbewerb, ein Preis war es dann auch, der Theo Blum

im Jahre 1903 nach Köln führte, das seine Wahlheimat werden sollte.

Der Weg zur Landschaft und zum Stadtbild

Es waren nicht allein das Ausklingen des Jugendstils und seiner immer mehr

zur Routine gewordenen und nach und nach erstarrten florealen Ornamente und

auch nicht der Anbruch des Expressionismus, die Theo Blum das so vielseitige

und von ihm praktizierte Gebiet eines kunstgewerblichen Dessinateurs aufgeben

ließen. Schon auf frühen Studienfahrten an den Niederrhein, nach Belgien,

Holland und in die Schweiz kam er mit der Landschaftsmalerei, die eine

besondere Sparte des damals noch herrschenden Akademismus war, in Berührung.

Bereits um das Jahr 1907 entstehen die ersten zeichnerischen Landschaftsstudien

und Aquarelle. Hier lassen der Sinn für das Wesentliche und die Leichtigkeit

der angewandten Aquarell-Technik, nicht ohne Einfluss der Engländer, aufmerken.

Daneben malt Blum Aquarelle von Kircheninterieurs in Trier und in Holland

(Haarlem), die auf einer Sonderausstellung des Erzbischöflichen Diözesanmuseums

(1911) in Köln gezeigt werden.

Als Preisträger eines Wettbewerbes des Kölner Verkehrsvereins (1912) erhält

Blum den Auftrag, 20 Aquarelle von Köln, seinen Bauten und seinen Industrien zu

schaffen, die als ganzseitige Kunstdruckbeilagen in dem im Jahre 1914 aus

Anlass der Werkbund-Ausstellung erschienenen Sammelwerk „Köln in Wort und Bild“

veröffentlicht werden.

Mit diesen Arbeiten schlägt der Künstler ein Thema an, das in den folgenden

Jahrzehnten immer wieder und erneut aufklingen wird: Köln mit seinen vertrauten

oder auch weniger bekannten Straßen, Winkeln und Gassen. Hier liegen die

Wurzeln, dass Theo Blum zum „Heimatmaler“ von Alt-Köln wurde.

Doch noch ein zweites muss verzeichnet werden. Die erste Italien-Reise im

Jahre 1914 brachte den endgültigen Durchbruch zur Landschaftsmalerei. Die

südliche Sonne lässt helle und kräftige Farben wählen; eine Farbskala, die

dann Theo Blum bis heute nicht wieder aufgeben wird.

Der erste Weltkrieg und die Kaltnadelradierung

Die italienische Studienreise, die Theo Blum nach Genua, Rom, Neapel,

Sorrent, Positano, Amalfi, Ravello, Bologna, Siena und Venedig führt und eine

reiche künstlerische Ausbeute bringt, wird jäh unterbrochen durch den Beginn

des ersten Weltkrieges. Als Kriegsmaler der 1. Armee arbeitet Blum in den

Jahren 1915—1918 an dem umfangreichen Kriegswerk von Frankreich, das rund 250

Zeichnungen und Aquarelle umfasst. Es sind ausschließlich

Landschaftsdarstellungen aus den Ardennen und Argonnen, von der Somme und

Champagne. Wohl erscheinen in diesen Arbeiten auch die Auswirkungen des Krieges

mit seinen Zerstörungen, doch das eigentliche kriegerische Geschehen tritt

immer hinter der Landschaftsschilderung zurück.

Interimistisches Zwischenspiel ist die künstlerische Leitung des Theaters

in Charleville und Nouzon, gemeinsam mit dem Architekten Prof. Wilhelm Kreis

und dem Bildhauer Prof. Bruno Vierthaler. Es war hier nicht immer ganz einfach,

wenn statt des plötzlich abgesetzten „Faust“, für den Inszenierung und

Bühnenbild bereits fertiggestellt waren, Gerhart Hauptmanns „Versunkene Glocke“

gegeben werden sollte. Das war im Jahre 1918!

Auch mit dem Papier für Aquarelle und Zeichnungen und für den Druck der

verschiedenen Kriegszeitungen wurde es immer schwieriger. Schließlich war das

Papier so schlecht, dass es kaum noch für bildliche Reproduktionen geeignet

war. Hier brachte es nun ein Zufall mit sich, dass Blum im Jahre 1916 in Cambrai

den an der Kriegszeitung in Charleville tätigen Maler und Radierer Max Brüning

aus Leipzig kennen lernte. Brüning vermittelte die ersten Kenntnisse der

Radiertechnik und überließ Blum mehrere Kupferplatten, Nadeln und Rouletten. So

machte denn Theo Blum aus der Not eine Tugend und begann in der Technik der

kalten Nadel zu radieren, weil es vor allem damals darum ging, mit möglichster

Schnelligkeit für den Zeitungsdruck geeignete ausdrucksvolle Bilder zu

erzielen. — Die Technik der

Kaltnadelradierung wird auch heute noch von Blum gehandhabt.

Deutsche Lande

Da nach Kriegsende die Grenzen zunächst verschlossen sind, gehen die ersten

Studien- und Wanderfahrten an die Mosel und Saar und nach Pommern an die

Ostsee, bis Tirol und Holland folgen.

Da nach Kriegsende die Grenzen zunächst verschlossen sind, gehen die ersten

Studien- und Wanderfahrten an die Mosel und Saar und nach Pommern an die

Ostsee, bis Tirol und Holland folgen.

Längst ist die geschätzte Radiertechnik

der kalten Nadel zu einem von Blum bevorzugten künstlerischen Ausdrucksmittel

geworden. Die „Brutalität“ früherer Arbeiten unter mehr als notwendiger

Anwendung der verschiedenen Rouletten ist einer feineren und subtileren

Strichführung gewichen, die schließlich die Roulette-Technik ganz aufgibt. Das

erfolgte nicht zuletzt mit durch die kritischen Äußerungen eines Max Creutz.

So

schafft der Künstler im Laufe der Jahrzehnte ein Radierwerk, das bei Ausbruch

des zweiten Weltkrieges rund 200 Platten umfasst. Ein Lebenswerk, das in Berlin

bei einer Kunstdruckanstalt restlos den Bomben des zweiten Weltkrieges zum

Opfer fiel! — In diesen graphischen Blättern waren die Schönheiten der

rheinischen

Heimat, der Eifel-, Mosel- und Saarlandschaft in einer liebevollen Hingabe

gestaltet; naturgebunden und dennoch kein photographisches Klischee.

Anlässlich

einer Graphik-Ausstellung von Blum in Bonn (1940) schrieb einmal Heinrich

Lützeler: „Im Neusehen des oft Gesehenen und in der Entdeckung des oft

Übersehenen

erfüllt sich Blums handwerklich genaue Arbeit; sie gilt der Weite, gilt dem

Harten und Gewaltigen, gilt der Spannung des dunklen Vordergrundes und des

linearklaren Hintergrundes, gilt einer fast verwehenden lichten Feinheit, die

als Symbol höchster Lebensfreude über der Landschaft schwebt. Dazu ist es das

Werk eines ausgesprochen rheinischen Menschen, voll vergeistigter

Sinnlichkeit.“

Der Maler Theo Blum

Neben den bis dahin bevorzugten Techniken der Zeichnung, der Radierung und

des Aquarells entstehen bereits in den frühen zwanziger Jahren die ersten

Ölgemälde mit landschaftlichen Motiven. So hat Theo Blum besonders auf der

zweiten (1924/25) und dritten (1926) Italien-Reise mehrere Ölbilder gemalt. Er

verwendet hierbei vor allem eine breitflächige Spachteltechnik. Vielfach ist

man geneigt, diese Arbeiten einem späten Impressionismus zuzurechnen. Was

jedoch nur zum Teil richtig ist, denn hin und wieder sind ebenfalls

expressionistische Stilelemente zu beobachten. Eines wird aber in den

Landschaftsdarstellungen, Ölbildern und Aquarellen, vor allem offenbar, dass Bluni mit den konventionellen Formen des Akademismus restlos gebrochen hat.

Hinzu kommt, dass die Beschäftigung mit der Ölmalerei sich

ebenfalls auf die Radiertechnik auswirkt. Das zeigen die graphischen

Mappen-Werke „Rom 1925“ und „Aus Roms Umgebung“, besonders aber jene 12

„malerischen“ Radierungen aus der Mappe „Palazzo Chigi und sein Park in

Ariccia“. Allgemein bekannt wird der Künstler durch sein Gemälde „Sommertag in

Zons“, das Hanfstaengel in München als Kunstdruck herausbringt (1928), während

das Originalgemälde der Schweizer Industrielle Winterhalter für seine Sammlung

erwirbt. — Für das geschlossene Rom-Werk erhält Blum die Auszeichnung des päpstlichen

Ordens „Pro Ecclesia et Pontifice“, während die Stadt Zons dem Künstler wegen

seiner Verdienste um die künstlerische Darstellung dieser mittelalterlichen

kurkölnischen Zollfeste das Ehrenbürgerrecht verleiht.

In den Jahren zwischen den beiden Kriegen entsteht so mit Fleiß und in zäher Kleinarbeit ein

umfassendes Werk der Landschaftsdarstellung in Zeichnungen, Aquarellen und

Radierungen. Bevorzugte Motive liegen im Saar- und Moselland, im rheinischen

Raum, aber auch in Lothringen. Holland, Belgien, Frankreich und Italien sind

ebenfalls in zahlreichen Arbeiten vertreten. Immer wieder zieht es den Künstler

nach dem geliebten Süden. Gefüllte Skizzenbücher bringen die vierte

Italienreise (1954) in den Golf von Neapel und nach Ischia und eine

Spanien-Reise im Jahre 1959.

Es bleibt erstaunlich, wenn der Meister — wie ihn die Freunde nennen — von einer Studien

fahrt, um erschauend durch die Welt zu schweifen, zurückgekehrt, nach langer

Zeit abgeschiedenen Schaffens seine neuesten und letzten Arbeiten vorlegt, wie

alle Betrachter immer wieder das Neue der künstlerischen Aussage überrascht.

Theo Blum und Zons

Trotz dieses Schweifens in die Ferne schließt sich für Theo Blum der Kreis immer wieder im

Rheinland, genauer im niederrheinischen Raum. Hier sind es die rheinische

Metropole Köln und das kleine liebenswerte Städtchen Zons, stromabwärts unweit

Köln, denen letztlich seine ganze Liebe gilt. Hier ist er im weitesten Sinne

zum Heimatschilderer geworden. Seine künstlerischen Arbeiten haben mit dazu

beigetragen, das „alte Antlitz“ dieser beiden Städte, mit ihren vertrauten

Winkeln und Gassen, breitesten Kreisen bekannt zu machen; und wenn man den

Namen Theo Blum nennt, klingt damit auch gleichzeitig der Name Zons auf. Theo

Blum ist zwar nicht der einzige Maler, der in Zons gezeichnet und gemalt hat,

aber er ist bis heute in weitem Abstand der Künstler, dessen Schaffen am

stärksten das Erlebnis Zons reflektiert.

Die erste Begegnung mit Zons liegt heute volle sechs Jahrzehnte zurück. Das war im Jahre

1904, als Theo Blum mit jungen, wachen Künstleraugen zum ersten Male durch die

heimeligen Straßen und Gassen dieser Stadt wanderte und die ersten flüchtigen,

aber äußerst impressiven Skizzen entstanden. Ihn, den Niederrheiner, musste

dieses „niederrheinische Idyll“ ganz besonders ansprechen und gefangen nehmen.

Und so sehen wir Theo Blum dann in den Jahren vor und nach dem ersten Weltkrieg

die mauerumwehrte Stadt förmlich einkreisen, bis die Blickpunkte festgelegt

sind, von wo aus der „künstlerische Angriff“ erfolgen kann. So hat er dann

schließlich dieses wundervolle Städtchen „eingenommen“, wie es ihn andererseits

„gefangen“ genommen hat und „gefangen“ genommen hält bis auf unsere Tage.

Theo Blum hat es sich hier in seinem Schaffen und im Erfassen der Motive keineswegs leicht

gemacht und vor allem, was vielleicht sehr nahegelegen hätte, keine falsche und

süßliche Ansichtskarten-Romantik aufkommen lassen. Die flotten,

impressionsstarken Bleistift- und Tintenstiftzeichnungen, die äußerst feinfühlig

in einer subtilen Strichführung mit der kalten Nadel gestalteten Radierungen

und die temperamentvoll gespachtelten Gemälde schildern Zons ohne jedes falsche

Pathos und ohne den falschen „mittelalterlichen Ruch“ der Historienmalerei.

Seine Bilder schildern Zons so, wie es ist, und in allen lebt und schwingt die

Atmosphäre dieser Stadt.

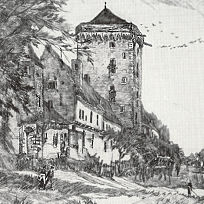

Unübertroffen bleibt das Gemälde „Sommertag in Zons“ aus dem Jahre 1925, das der Schweizer

Industrielle Winterhalter für seine Sammlung erwarb und die bekannte Kunstdruckanstalt

Hanfstaengel, München, im Jahre 1928 als farbigen Kunstdruck herausbrachte. In

diesem Bild hat Theo Blum mit breitem Spachtel und in einer äußerst delikaten,

harmonischen und sparsamen Farbenwahl sein künstlerisches Erlebnis Zons

niedergeschrieben und damit diese — bis heute — einzigartige künstlerische

Aussage von dieser Stadt geschaffen. In einer breit angelegten Symphonie klingt

mit vertikaler Beherrschung das Hauptmotiv des mächtigen Rheinturmes auf und

schwingt aus in der leichten Horizontalen der alten Stadtmauer mit den Akzenten

der Wehrtürme, um nochmals vertikal aufzuklingen in jenen aufsteigenden Bäumen

am linken Bildrand. Hier offenbart sich im gewählten Blickpunkt, im

getroffenen, begrenzten Ausschnitt und im breitflächig, farbig-malerisch

kompositorischen Bildaufbau die Meisterschaft des Künstlers in einer melodisch

beschwingten Wirkung, die wohl kaum noch übertroffen werden kann. Damit hat

aber Theo Blum das auch heute noch gültige Bild von Zons geschaffen, und in

seinem künstlerischen Schaffen nimmt diese Stadt ein besonderes Kapitel ein.

Ausklang

Theo Blum ist Zons zu Dank verpflichtet und Zons ist Theo Blum zu Dank verpflichtet. Einmal

waren es gerade die Arbeiten von Zons, die zahlreichen Zeichnungen, Radierungen

und Aquarelle, besonders aber jenes Gemälde „Sommertag in Zons“, das den Namen

des Künstlers in alle Lande trug; zum anderen waren es gerade die Bilder Theo

Blums von Zons, welche die Öffentlichkeit wieder auf dieses alte "niederrheinische

Idyll“ aufmerksam gemacht haben, dass Zons ein geschätztes Reise- und

Wanderziel wurde. In der Tat eine schöne Wechselseitigkeit der Wirkungen und

Beziehungen, die heute nun schon viele Jahrzehnte zwischen der Stadt und dem

Künstler Theo Blum bestehen.

Dr. Werner JÜTTNER

( )

)

Anmerkung

Ein weiteres Zeichen der Zuneigung des hoch geachteten und beliebten Landschaftsmalers für die Stadt Zons folgte kurz vor seinem Tod: Per Erbvertrag vom 9. August 1967 vermachte er sein Gesamtwerk der damals selbständigen Stadt Zons. Ein schönes und wertvolles Geschenk. Allein das grafische Werk zählt nahezu 3.000 Blätter; hinzu kommen Dutzende von Ölgemälden.

Im Juni 1974 ging das Vermächtnis des Künstlers zunächst auf den Kreis Grevenbroich über, ein halbes Jahr später dann auf den Kreis Neuss. Mit der Kommunalen Neugliederung war die Sammlung seiner auf den Kreis Neuss übergegangenen, der es im Kreismuseum unterbrachte. Mittlerweile ist das Werk jedoch zurück an die Stadt Dormagen gegangen.

Theo Blum starb am 31. Januar 1968 in Köln.

( )

)